室町末期の伯耆国(鳥取県西部)には、広賀を名乗る刀鍛冶集団が活躍していました。

広賀の一派は伯州城主小幡左衛門尉の臣にして、主家没落のちに刀工となり、相州綱広の門に入ったと云われる。

本作、広賀の作風は地景が交じり末相州に通じるものあり、一種の野趣が盛られの派のみどころともなっているとこなど広がの特徴現れています。地刃健全です。

見所1・本作は慶長五年二月日の時・歴史を廣賀作は 今に伝えているのです。

短刀(銘:伯州住広賀作 慶長五年二月日)は「関ヶ原の戦い」の年を今に伝えています。

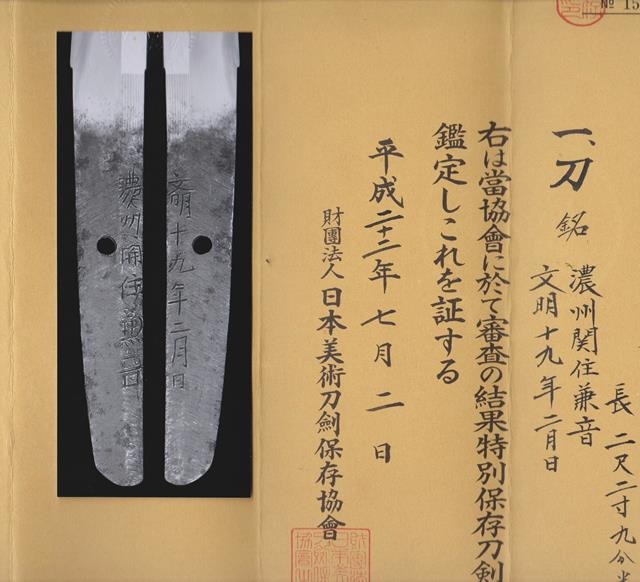

保存刀剣鑑定書/Katana [Nosyuseki-ju kaneoto] [N.B.T.H.K] Hozon

室町時代から伯耆国で活躍した伯州住廣賀の短刀:慶長五年は「関ヶ原の戦い」の年を今に伝えています。

安土桃山時代 慶長五年(1600年)の出来事に、天下分け目の戦いで知られる「関ヶ原の戦い」です。美濃国関ヶ原(岐阜県関ケ原町)

慶長四年(1599年)石田光成襲撃事件。豊臣秀吉の家臣の分裂。政務を行う文治派(三成)と武断派(加藤清正)の対立が決定的なものになった天下分け目の戦い。

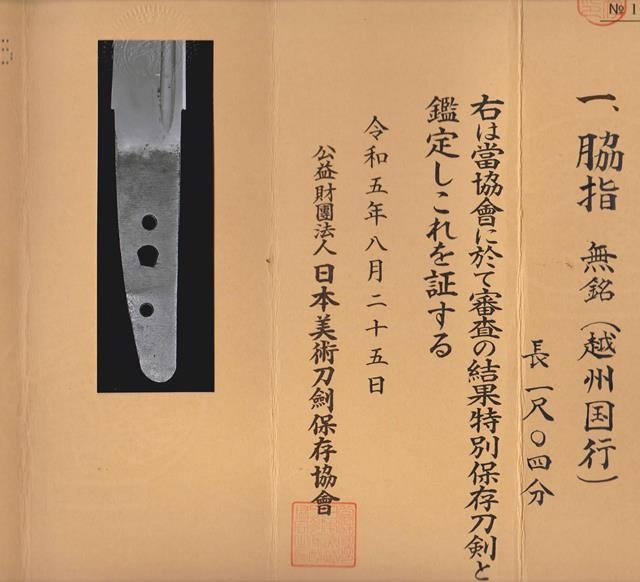

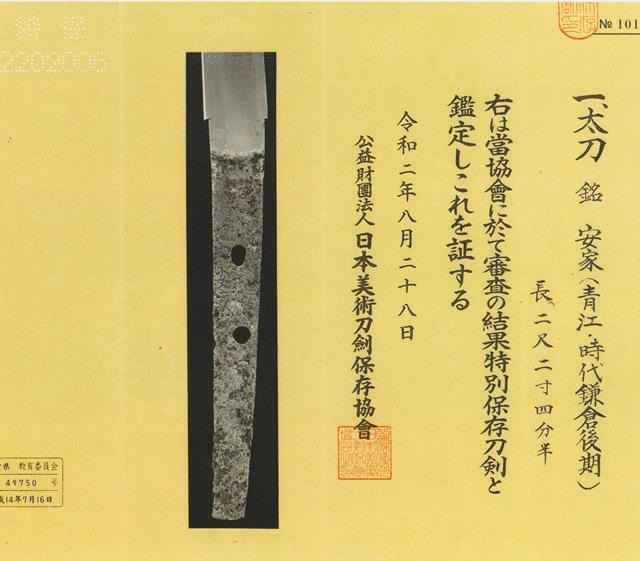

| 鑑定書 | 特別保存刀剣鑑定書 公益財団法人:日本美術刀剣保存協会 |

|---|---|

| 種別 | 短刀 |

| 国 | 伯耆(鳥取県中西部) |

| 時代 | 安土桃山時代 |

| 形状 | 平造り・庵棟・反り先辺りに僅かあり |

| 銘 | 表 伯州住廣賀作 |

| 寸法 | 30.0cm |

| 反り | 0.4cm |

| 目釘穴 | 1個 |

| 茎 | 生茎・在銘・年紀 |

| 元幅 | 27.0cm |

| 先幅 | 22・0cm |

| 元重 | 0.6cm |

| 刃文 | 焼幅広めに丸い互の目を連れて焼き、焼頭沸え付き、刃中に葉入り、沸え出来、刃明るい |

| 鋩子 | 乱れ込んで、表裏掃きかけ、小丸やや長く返る |

| 鍛え | 板目に、小杢交じり、地沸厚くつき、地景太く入る |

| はばき | 赤銅に金着せ二重 |

| 研ぎ | 上鑑賞新しい |

| 鞘 | 白鞘つくり新しい |