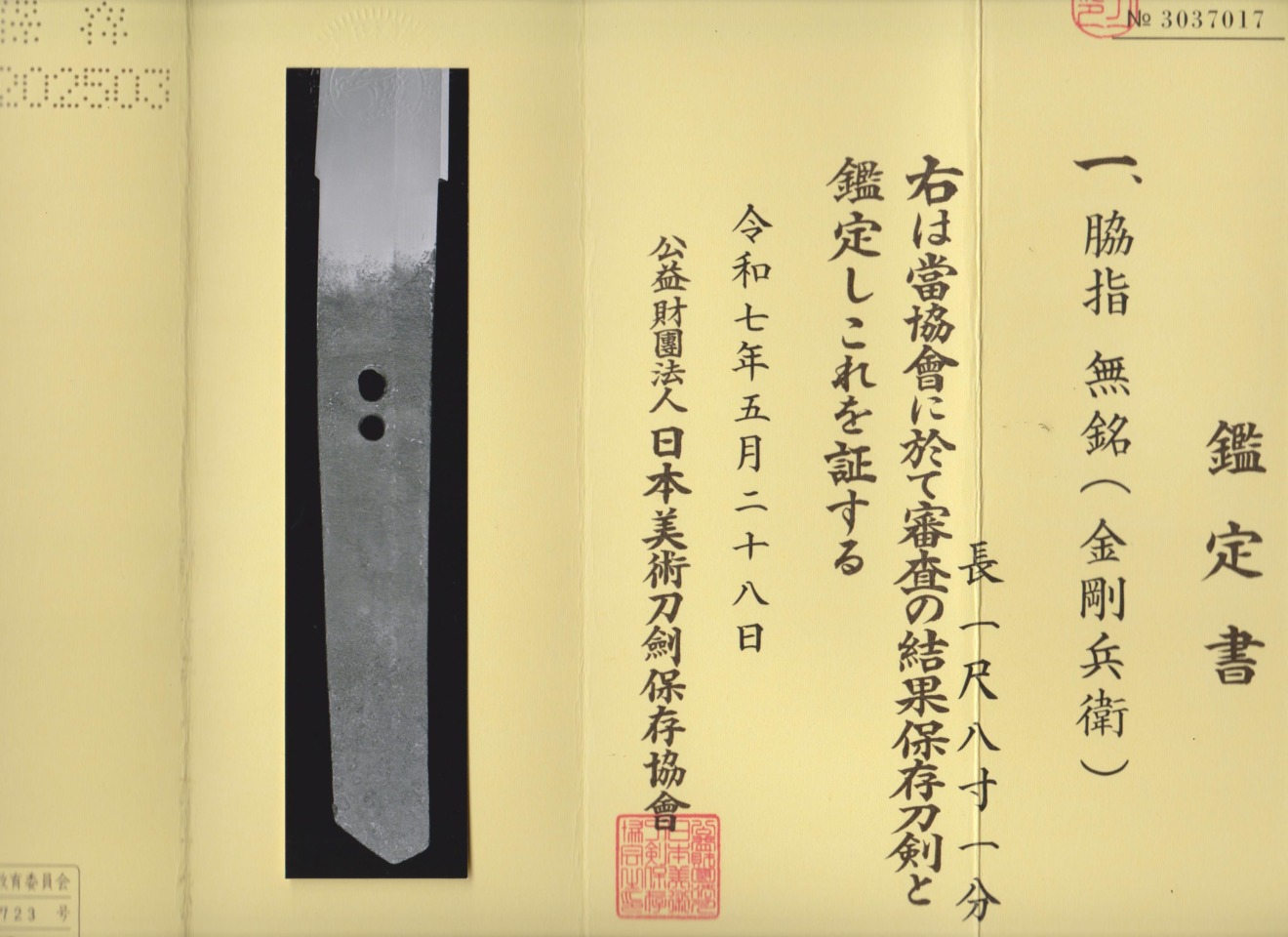

金剛兵衛一門は皆、真言宗の門徒と云う

肌合いなど、総体に野趣が窺える作品です。

金剛兵衛の作柄は焼幅が比較的狭く、腰反りが強く、鎬が高い姿に直刃を焼くという特徴のスタイルです。

拵えは江戸時代制作された当時のままを保っています。時代本漆の色には渋さと中に華やかさがあります

亀甲に螺鈿細工は細密に施され、朱色のサンゴ丸は下地に金蒔絵を施した上に朱色をのせ、深みのある赤に仕上げています。

拵え制作は現代では時間と費用と技術・時代金具が揃わず、オリジナルの時代拵えは美しい状態で保存が極めて難しく、稀である事から貴重です。

金剛兵衛(脇指) 半太刀拵え(江戸時代拵)保存刀剣鑑定書

江戸時代に作られた、全長92.5cmの拵え(刀装)です。刀掛けにかけて室内の装飾品・インテリアして、風格のある雰囲気を醸しだします。 細密な亀甲に螺鈿細工は密に施されて美しいです。オリジナルの時代拵えは貴重です。刀は白鞘に納めて保存が良いかと思います。傷み殆どなし。 ※太刀掛でも良いです。

刀身は鍛えの板目・流れるなどが顕著に分かりやすく総体に野趣が味として窺える一振りです。

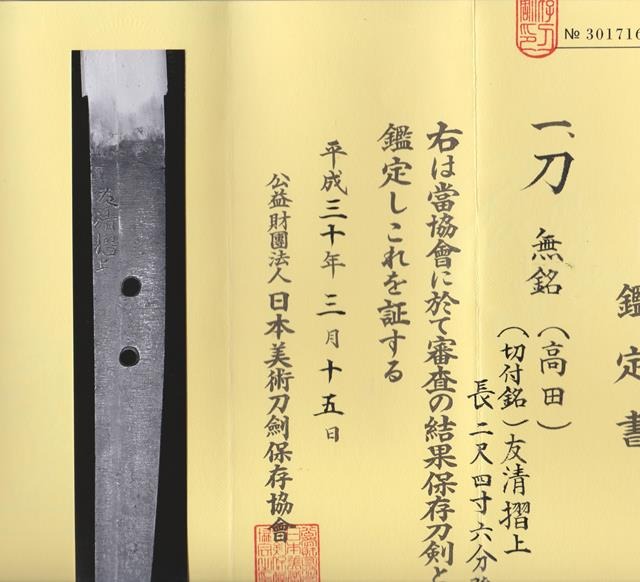

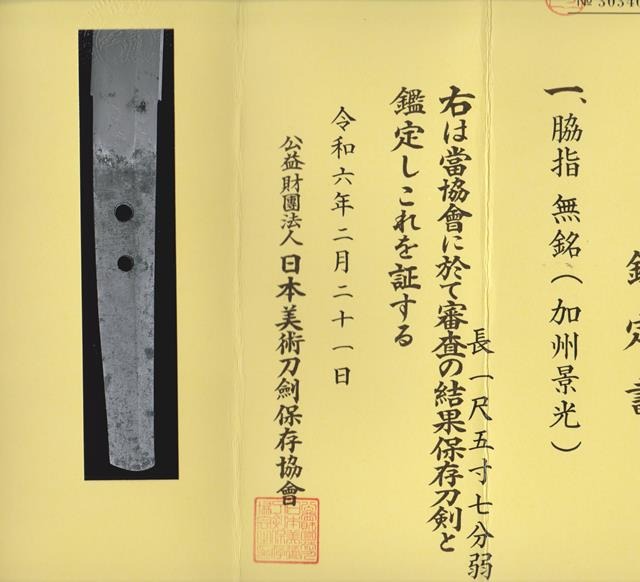

| 鑑定書 | 公益財団法人:日本美術刀剣保存協会 保存刀剣鑑定書 |

|---|---|

| 種別 | 脇指 |

| 国 | 筑前国(現在の福岡県) |

| 時代 | 室町時代 |

| 銘 | 無銘(金剛兵衛) |

| 形状 | 鎬造・庵棟・身幅尋常・鎬筋高く、鎬地やや広く、反りややあり、中鋒。 |

| 長さ | 54・9cm |

| 反り | 1.2cm |

| 目釘穴 | 2個 |

| 元幅 | 29.0cm |

| 先幅 | 21.0cm |

| 元重 | 0.7強cm |

| 茎 | 磨り上げ 無銘 |

| 刃文 | 直ぐ刃主調にのたれ、匂い口冴えていて小沸絡む。鋩子 |

| 鍛え | 板目肌に杢目交じり肌が立って所々流れ、鎬地は柾目肌。 |

| はばき | 銀無垢一重 |

| 拵え(刀装)・つなぎ | 金具:鉄地に金象嵌一式「鍔込み」 |

| 白鞘 | あり。白鞘は刀身を納め保管する上、必要なものです。「休め鞘」と言う。 |