1・播磨が駐屯地であったこと

治承・寿永の乱(源平合戦1177~1185)は平清盛、源頼朝の両家を棟梁とする一族の戦い。

主戦場は播磨であり、軍事拠点駐屯地を置いていた。

2 播磨と備前は政治・経済の中心にあり重要な拠点とした

平清盛は播磨、備前にかけ巨大な荘園開発を行い、瀬戸内海の利点を生かし、日宋貿易により政治的・経済的基盤を構築し平家の繁栄をもたらす重要拠点でした。また平清盛は播磨・淡路を平家一門の知行地とし、大規模な荘園「五箇荘」を築き、1180年には福原(神戸市)に遷都計画をしました。

3・平家と播磨・備前の関係性

平清盛は仁安2年(1167年)播磨国の荘園を自らの子孫に与えており以降、平氏政権の重要な拠点の一つとなっていました。播磨国山田は清盛の御用所(別荘)の説。

備前国上道郡(現:岡山県瀬戸内市長船町周辺)1170年ごろ平家の荘園・所領。備前「福岡荘」が代表です。

1179年の後白河法皇幽閉から1185年の平家滅亡までの期間に軍事拠点としての地域となりました。

4・平清盛と父は播磨を受領していまいた。

「平清盛と父」は播磨守を受領していた人物です。父:平忠盛は、白河・鳥羽両上皇に重用され、播磨を含む諸国の受領(国司)を歴任しました。後、清盛の家人も播磨を受領された。その後、平清盛は武士でありながら、武家として初めて公卿(くぎょう)となり、太政大臣という貴族の最高位にまで昇りつめ、武家政権を樹立した人物です。(平清盛の四男)平知盛が播磨国知行国主を務めていた時期がある説。家長は知盛の最側近(家臣)は代官的役割をしていたと考えるられます。

5・伊勢平家と伊賀平家長

家長の(父:家貞)は平清盛と父、二代にわたり主従関係にあった。

家貞は平清盛と 忠盛(清盛の父)に仕え、家長も清盛の子(平知盛)とは乳母子の関係にあり、父同様、主従関係にあった。 (父:家貞)は福岡と平家の関係に1159(平治元)年、肥前国の日向太郎通良が平家に背く事件が発生した。清盛は(父:家貞)筑後守家貞を派遺、通良ら三百数十名の首を携え京へ持ち帰ると、北部九州を中心に九州の勢力は平家に従うようになり、平家は九州に基盤を築いた。平家は、三原荘、竹野新荘、三潴荘、上妻荘、瀬高荘など筑後川中・下流域の荘園を抑えた。

壇ノ浦の戦いに家長は知盛と入水したとされていると伝とされていますが(現:福岡県久米市中尾)に辿り着いたが・・・家長は忠盛の身代わりとなり亡くなり、知盛は生き延びたと伝う。久留米市に「平内左衛門家長(永)」のお墓があります。10メートル先上に平知盛のお墓があります。家長は伊賀平氏であり、伊賀国服部半蔵の開祖、伊賀桓武平氏と伝う。別説では、家長の身代りの甲斐もなく草野の軍勢に大将知盛も伊賀平内家長と共に討た。墓は平家の最後を哀れみ村人達によって建てられたと伝

<備考>

参照:兵庫県神社誌・兵庫県民俗調査報告・竹野町の平家伝説

(但馬国)兵庫県美方郡香美町香住 「平内神社」

門脇宰相平教盛(清盛の異母兄弟)と伊賀平内左衛門家長を正治2年6月、1199~1201霊祠を建て、御霊荒神とたたえる。

祭神: 野椎神。 調書ニハ平教盛 平家長ヲモ記ス

宝物貴重品:巻物 傅後宇多天皇時代(現在紛失)

八桂神社内:石仏4尊の内1尊(平作夫婦 光明真言百萬遍 伊賀氏)安置。

一切の罪障をとかれ、極楽浄土の願いと思います。平家は密教を深く信仰

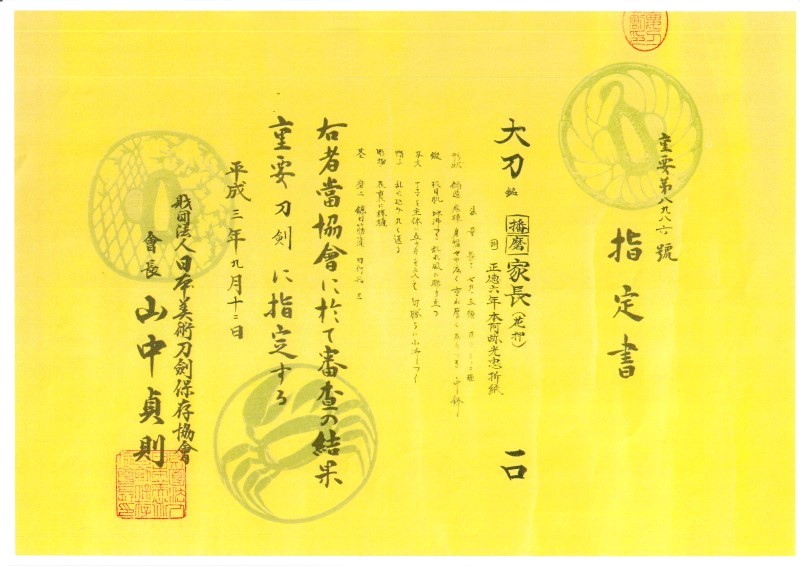

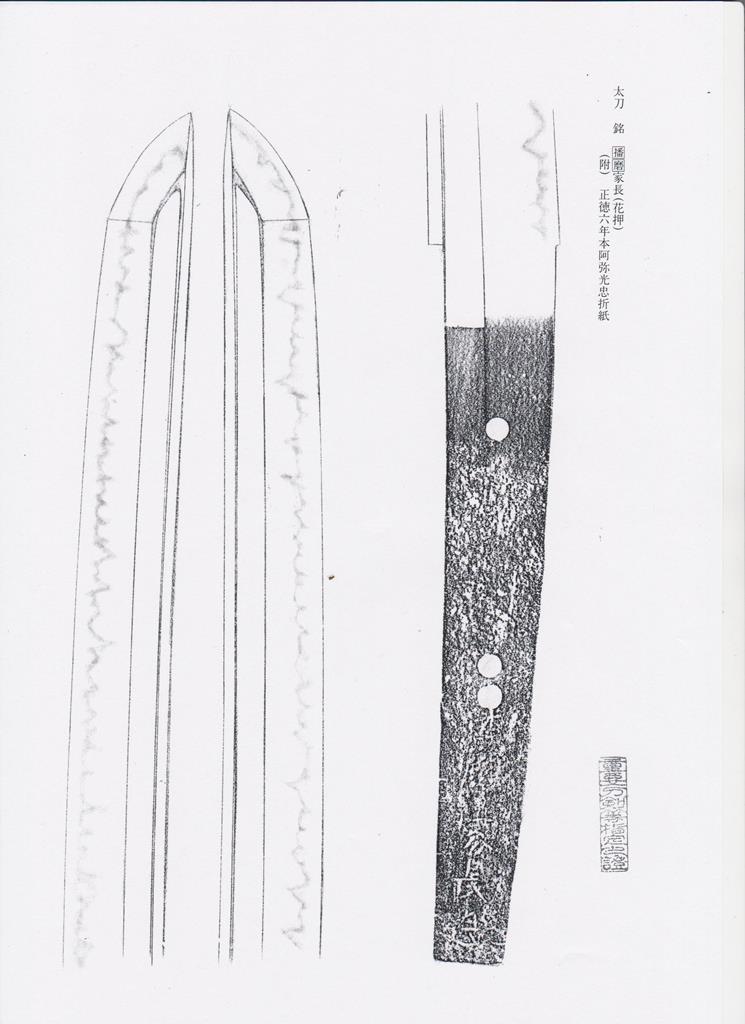

6・家長の花押(サイン)

当時は刀匠の花押を刻字する例はなく「家長の花押」が刻字してあること、

平安末期から鎌倉初期には花押を使用できるのは公卿・貴族・上級武士。

本作の銘に「家長(花押)」があり、極めて少なく事例がない。現代では特定の立場や業界、政治家が閣僚署名に花押が使用されています

<備考>

下記2名があるが、しかし時代は下がり鎌倉中期である。本作の銘:花押から鑑みれば家長は上級武士であることが極めて高く、唯一無二の存在であることに注目される。

①日本美術刀剣保存協会によると刀匠の花押使用は鎌倉中期に始まり、畠田守家(鎌倉中期)1名現存。

②鎌倉から南北朝まで長船兼光、元徳二(1330)年、建武二(1335)年、建武四(1337)年1名。計2名が確認されています。刀匠2名は作刀活動しています。特徴として花押と武将銘の物には出来が良く、唯一無二です。

<追記>守家の作に(上杉伝来の徳用守家・尾州徳川家伝来の兵庫守家・有馬家伝来の鏝切り・宝巖院の鎖切り)が有名。

7・戦いにおいての武勲の誉有り

家長は武将であった事から源平合戦において交えたと思われる痕跡が棟にある。

8・銘鑑

「銘鑑」に記載されない理由に事例がないため研究課題としたこと。 銘鑑(刀匠)に作例がなく、現存するのはこれ一口のみと日本刀剣美術保存協会の説明。唯一無二の存在に注目。「銘鑑」とは『日本刀銘鑑』、2万3千人以上の刀工、60万以上の銘文を収録した決定版。膨大な情報が詰まった事典。本間薫山 校悦。石井昌国 編著。

9・天皇・公家・武将と刀匠の関係

当時の刀匠は支配従属関係にあったと考える。平家が滅亡してから、後(1208年・承元2年)頃に、愛刀家であった後鳥羽上皇に(父は高倉天皇、母は平清盛の娘、七条院)より、日本刀の水準向上に「御番鍛冶制度」が作ら名匠12名以上が選ばれた。高倉天皇の母は、後白河天皇(後鳥羽上皇の祖父)の女御(にょうご)・平滋子(建春門院)は平清盛の正室である平時子の異母姉妹です。平安時代 備前の作には正恒、友成が活躍し、厳島神社や春日大社の奉納刀が有名です。

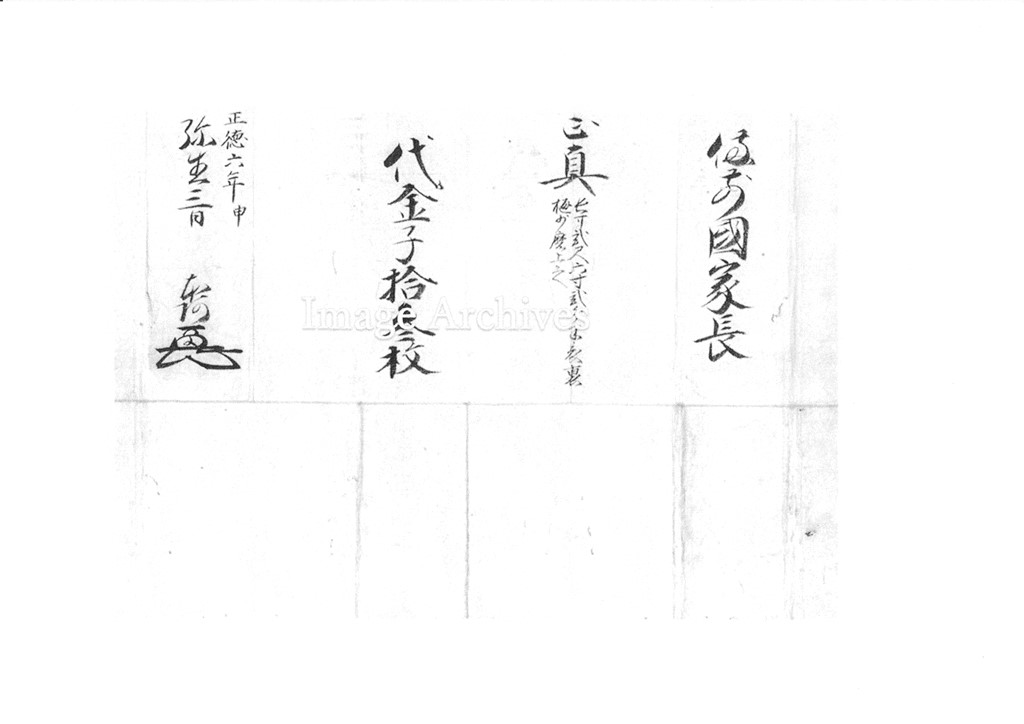

10・本阿弥光忠が折紙について、

本阿弥光忠は本阿弥家13代当主は、享保4年(1719年)に将軍徳川吉宗の命で名刀の選定にあたって『享保名物帳』を編纂した人物として有名。豊臣秀吉は九代本阿弥九代光徳に「刀剣極所(鑑定専門役所)」任命した二人は重要な関係にありました。

正徳6年(1716年)に本阿弥光忠が折紙を添えたとされる太刀は、「安綱」の銘があるものが刀剣博物館に所蔵されています。本阿弥光悦折紙には国宝「童子切 安綱」天下五剣の筆頭。童子切 安綱は、足利将軍家~織田信長~豊臣秀康が家康に贈り、家康の次男である秀康(後、越前国初代藩主)が下総結城家へ養子に出される際に、その餞別(はなむけ)として家康から秀康に贈られたとされています。童子切 安綱は結城秀康の子(松平家)に伝来し、現在は東京国立博物館所蔵。本阿弥家折紙には名物・名品を所持していた大名家 家宝として伝来しています。

以上、際立った点10項目から、本作の播磨家長(花押)は伊賀平氏家長 本人であると鑑み、歴史的・資料・刀剣界において唯一無二の播磨家長(花押)の存在意義は、歴史・刀剣界・

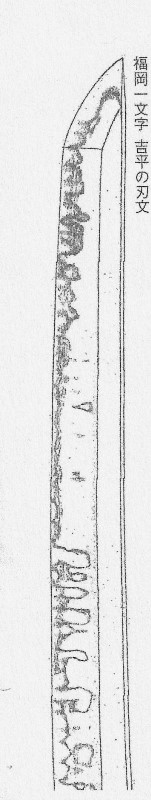

追記・(図)福岡一文字 吉平の図、父・吉家

本作の特徴と同じ高低差のある刃文は丁子刃を主体とし、互の目交え、飛び焼きがあるところなど、総体的に福岡一文字「吉平」と類似したところあり。父、吉家は平安時代末期~鎌倉時代初期刀工、福岡一文字派。同銘に山城国「吉家作」の三字銘を切ります。本阿弥光忠の「備前国」は肯けるところあり。

※「家長」平家落人伝説・平清盛花押について春日堂ブログのご高覧お願い申し上げます