刃文:尖り刃に小互の目を交えて所々三本杉を程して三本杉は型にはまらず行草に乱れる様は孫六兼元の特色がよく表示されている。地刃ともに良く冴え、優れた出来映えである。

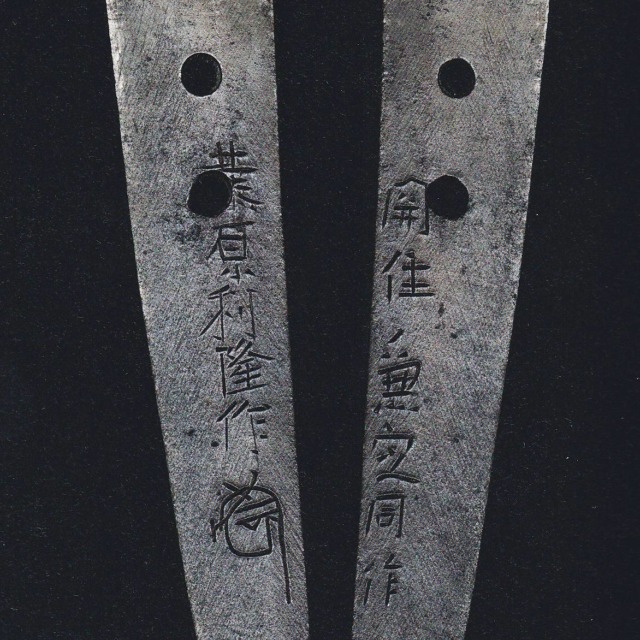

↓ 第六十二回 短刀 兼元(孫六)重要刀剣指定 附帯:拵え 特別保存刀装鑑定書

1~7古剣書に「最上大業物」に選ばれた切れ味を讃えた孫六兼元は世上に名高。

1・朝倉氏の家臣、真柄十郎左衛門を斬った「青木兼元」とは青木一重がこの刀を用いて討ち取ったとされ、後、青木が仕えていた丹羽長重に贈られる

「重要美術品に指定」 形状:刃長二尺三寸三分(約七〇.六センチ)。茎:「兼元と二字銘。目釘穴2個

2・前田家にあった「二念仏兼元」、前田利家の次男・前田利政が無礼なふるまい切り捨てが、念仏を二度唱えてから真っ二つになって落命した

3・細川家にあった「指し艾兼元(さしもぐさかねもと)」は細川幽斎の愛刀でした。

「かくとだに えやはいぶきの さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを」(藤原実方朝臣)の歌より引いた

4・石川家にあった「地蔵切り兼元」は敵と間違えて地蔵尊を切り落とした。

5・山内家にあった「大仙兼元」は山内一豊も秀吉から兼元を下賜され愛用したとされています。土佐一国に代えても手放さないと言われたという逸話

6・奥平家にあった「僧正兼元」、もともと家臣である鳥居強右衛門勝商(とりい すねえもん かつあき)の愛刀。奥州の羽黒山に参詣した際、同山の僧正からこの刀を贈られた

7・槇島家にあった「笹雪兼元」、は笹の露は切れ味の良さの刀号です。

(笹の葉においた露は、払えばすぐ落ちるのを、刀で払えば胴体のすぐ切れ落ちるのに例えです)

赤坂鍛冶と関鍛冶

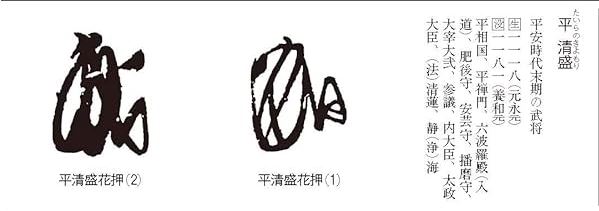

孫六兼元については異説がありますが、孫六兼元の作には、「関住」と切ったものはなく「赤坂住」は初代兼元と二代孫六兼元は赤坂で鍛刀をしています。赤坂は応仁の乱「応仁元年(1467年)文明9年(1477年)」以降、需要は増加する。しかし、2代孫六兼元の兄弟の濃州関住兼音:文明十九年二月日(1487年)は既に関にて鍛刀している事実を語る赤坂鍛冶と関鍛冶の貴重な資料の刀です。

①濃州赤坂兼元 明応六年八月日 1497年

②兼元作 大永七年二月日 1527年

③濃州赤坂兼元作 大永3年2月日 1523年

④濃州赤坂兼元作 享禄二年八月日 1529年

赤坂についての見解は、その時代の背景にあると考えます。

室町時代の歴史背景が美濃刀(関・赤坂)に大きく影響してきていると考えています。