1~3

花押とはサイン

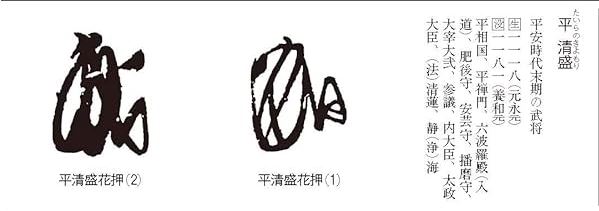

平安時代から始まり鎌倉時代から戦国時代にかけて、武士階級の間で普及しました。戦国大名や城主が書状や領地関係の文書に花押を使うことで、 本人の意思や権威(武士や公家)を示す手段として用いられ、また当時の権力関係や社会状況を示す貴重な資料です。 現代では特定の立場や業界、政治家が閣僚署名に花押が使用されています

1、刀に花押は極めて少ない。

古刀(平安時代~室町時代)に花押が刻字してある事例は極めて少なく、鎌倉以降から14振りが知られています。

2、刀に武将の花押もあるもの。

美濃においても上記事例は少ない中、二振りが確認されています。

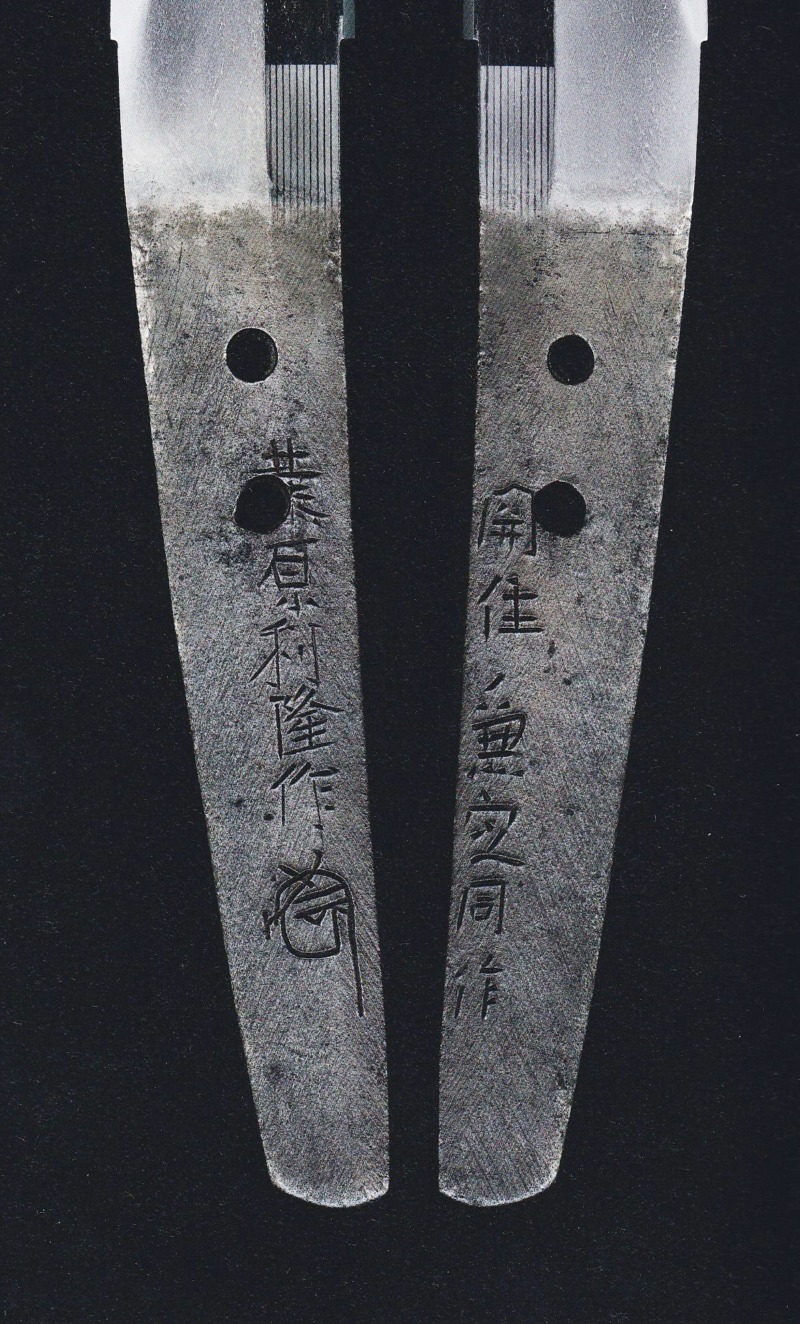

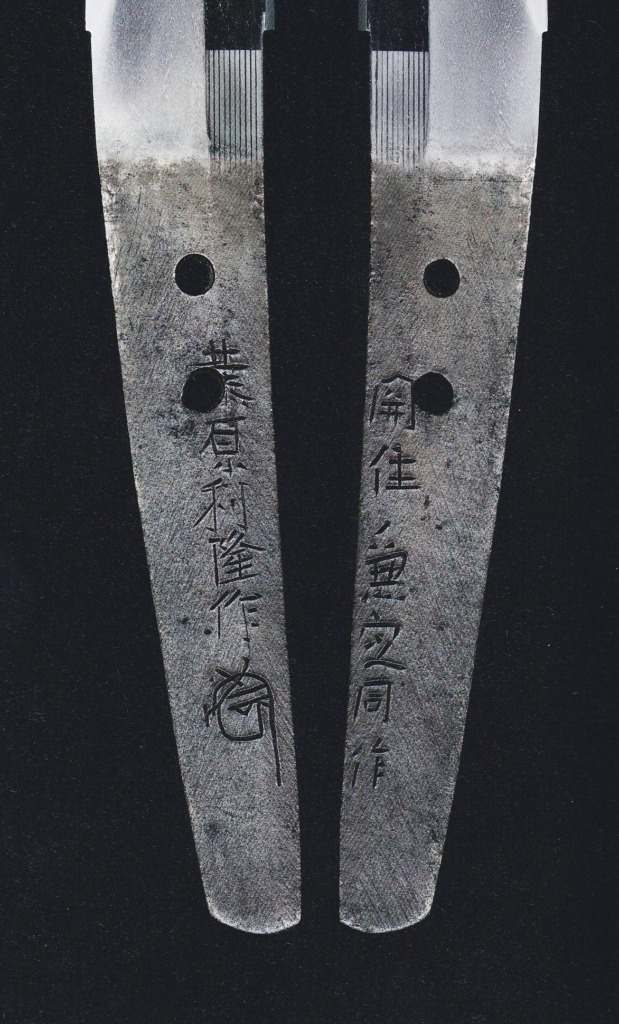

①刀 ・差裏:関住兼定同作 差表:藤原利隆作(花押)

兼定は関中興の祖と呼ばれ之定のこと、数々の名刀を生む。藤原利隆(武将)は土岐家に仕え甚大な影響を持つ斎藤家の家系 (篠田幸次 郷土刀剣研究家 兼定と斎藤利隆についてより)

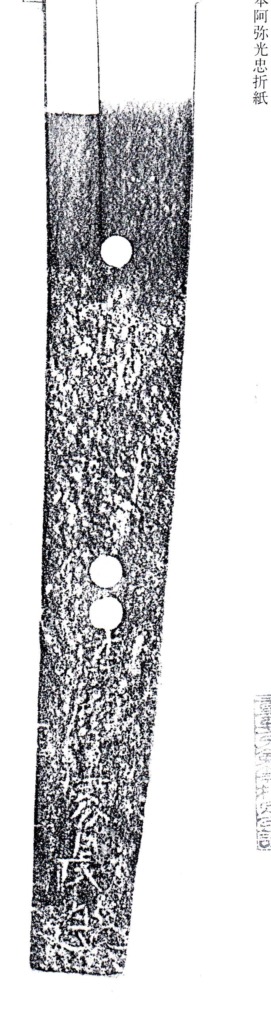

②太刀・佩表:兼縄(花押) 佩裏:斎藤宗祐所持

宗祐(武将)は関市本城山・小野城城主。宗祐の祖父は斎藤豊後守利隆

↓(代々斎藤家に仕えていた 村松家古文書より)

↑兼縄については事例が少なく、日本美術刀剣保存協会では二振りのみ特別保存に指定され、およそ二代に渡るものと所見を述べているが別人の可能性も考える。佩き表に花押があることから当時の実権・支配に影響をもつ人物、つまり武将が「兼縄」という遺風な雅号を使用したものと判断できる。銘は髭文字が顕著に記され、その大きさも大胆であることが当作品の特徴である。また、髭文字は日蓮宗(法華教)に使用され美濃国で台頭した斎藤道三と父と兼定は日蓮宗と深い関りがあることから兼縄と因果関係があったとものと考えられる。

備考: 髭文字は日蓮宗(法華経)に使用される特徴ある書体

③↓ 太刀 佩表銘・播磨家長の(花押)は公的に使用された証明。(家長花押、画像に替えますお待ちください)

↑冒頭に述べた「花押とは」に時の権力を持つ武将や公家が権威を示すものとして使用することから、その刀剣そのもの概念が他とは違うものと解釈できる。刀匠の価値を重んずることより、自身(家長)を強調したことが他に類に見ない「唯一無二」という存在であり、当時の社会・政治状況を探る貴重な資料と言えます